Методическое пособие «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе святоотеческих традиций православных праздников»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Методическое пособие

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе святоотеческих традиций

православных праздников»

Луганск

2020

ББК

Авторы-составители:

Ирина Валентиновна Коваленко, заслуженный работник образования Луганской Народной Республики, заведующий Государственным дошкольным образовательным учреждением Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад комбинированного вида № 3 «Ягодка».

Протоиерей Андрей Берсенёв, магистр богословия, настоятель Свято-Сергиевского храма п. Изварино, руководитель отдела религиозного образования и катехизацииКраснодонского благочиния Ровеньковской епархии.

Людмила ПотаповнаКондратова, учитель-дефектолог Государственного дошкольного образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад комбинированного вида № 3 «Ягодка».

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе святоотеческих традиций православных праздников: методическое пособие /авт.-сост.: И.В. Коваленко, А. Берсенев, Л.П. Кондратова, 2020.-190 с.

В методическом пособии представлены материалы, раскрывающие актуальность и особенности организации духовно-нравственного воспитания дошкольников. В пособии предложена Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников на основе традиций православных праздников, изложены ее цели, задачи и рекомендации по проведению занятий-утренников – как основной формы приобщения дошкольников к святоотеческой традиции православия. В статьях из опыта работы раскрыты основы организации и условия духовно-нравственного воспитания в дошкольном образовательном учреждении, описаны формы и методы работы с детьми и родителями по формированию духовных основ дошкольников.

Данное пособие предназначено для педагогов дошкольного образования.

Рецензенты:

Ирина Владимировна Чеботарева, заведующий кафедрой дошкольного образования Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», доктор педагогических наук, доцент.

Лариса Ивановна Писарева, заведующий Государственным дошкольным образовательным учреждением Луганской Народной Республики «Краснодонский детский сад № 17 «Золушка».

СОДЕРЖАНИЕ

|

Введение………………………………………………………............. |

5 |

||

|

Раздел I. Теоретические основы и условия организации духовно-нравственного воспитания дошкольников в детском саду…………………………………………………………. |

6 |

||

|

1.1. |

Маленькие Христиане(методика, практика и богословское обоснованиеправославия в детских дошкольных учреждениях) Протоиерей Андрей Берсенёв…………………………………... |

6 |

|

|

1.2. |

К вопросу возрождения святоотеческих традиций в дошкольном воспитании Коваленко И.В., протоиерей Андрей Берсенёв………………… |

10 |

|

|

1.3. |

Опыт положительного влияния православных традиций впроцессе воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Коваленко И.В., протоиерей Андрей Берсенёв………………… |

15 |

|

|

1.4. |

Некоторые современные аспекты духовно-нравственного воспитания детей Коваленко И.В., протоиерей Андрей Берсенёв………………… |

22 |

|

|

1.5. |

Праздник благочестивых родителей Коваленко И.В., Кондратова Л.П., протоиерей Андрей Берсенёв………………………………………………………….. |

26 |

|

|

1.6. |

Победитель народов Коваленко И.В., Кондратова Л.П., протоиерей Андрей Берсенёв…………………………………………………………... |

29 |

|

|

1.7. |

Возвращаемся к традициям празднования Рождества Коваленко И.В., Кондратова Л.П., протоиерей Андрей Берсенёв…………………………………………………………... |

32 |

|

|

1.8. |

Высокий и чистый праздник Коваленко И.В., Кондратова Л.П., протоиерей Андрей Берсенёв…………………………………………………………... |

35 |

|

|

1.9. |

Как рассказать малышам о празднике Троицы Коваленко И.В., Кондратова Л.П., протоиерей Андрей Берсенёв…………………………………………………………... |

38 |

|

|

1.10. |

Именины и День Рождения Коваленко И.В., Кондратова Л.П., протоиерей Андрей Берсенёв…………………………………………………………... |

41 |

|

|

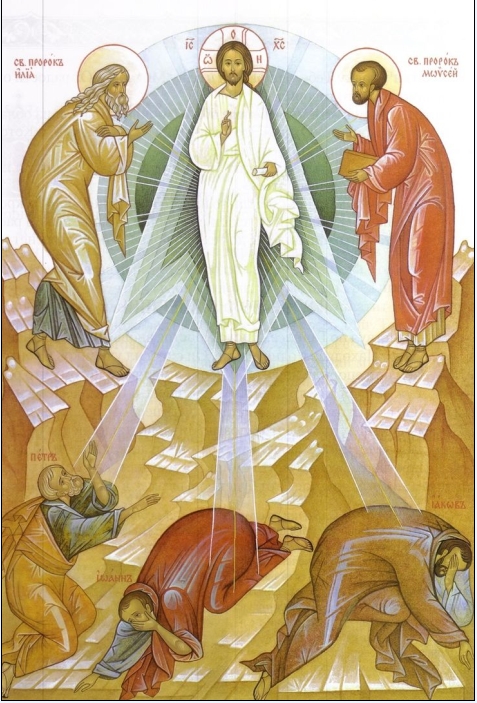

1.11. |

Празднование Преображения Господня (Яблочного Спаса) в дошкольном образовательном учреждении Коваленко И.В., Кондратова Л.П., протоиерей Андрей Берсенёв…………………………………………………………... |

45 |

|

|

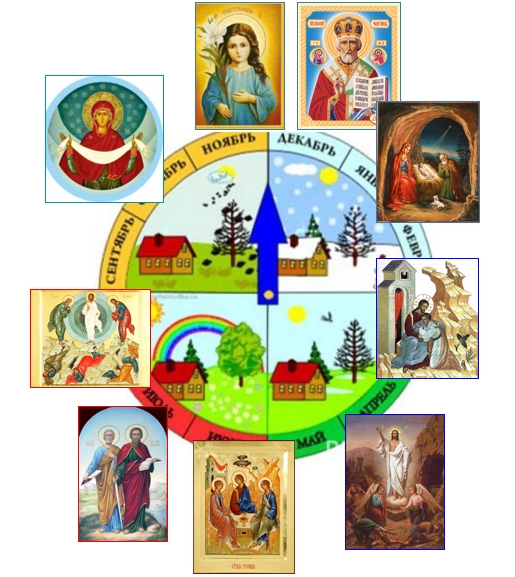

Раздел II.Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников на основе православных праздников «Лето Господне» Протоиерей Андрей Берсенёв, Коваленко И.В…… |

49 |

||

|

|

2.1. Целевой раздел..…………………………………………………. |

49 |

|

|

|

2.2. Содержательный раздел..……………………………………….. |

55 |

|

|

|

2.3. Организационный раздел...…………………………………… |

63 |

|

|

Раздел III. Конспекты занятий-утренников для реализации Программы «Лето Господне».………………………. |

67 |

||

|

|

3.1. Покров Пресвятой Богородицы………………………………… |

67 |

|

|

|

3.2. Введение во Храм Богородицы...………………………………. |

76 |

|

|

|

3.3. Святитель Николай..…………………………………………….. |

86 |

|

|

|

3.4. Рождество Христово.……………………………………………. |

94 |

|

|

|

3.5. Масленица.……………………………………………………….. |

103 |

|

|

|

3.6. Пасха...…………………………………………………………… |

112 |

|

|

|

3.7. Троица.…………………………………………………………… |

122 |

|

|

|

3.8. Святые апостолы Петр и Павел..……………………………….. |

130 |

|

|

|

3.9. Яблочный Спас (Преображение Господне).…………………… |

139 |

|

|

Приложения…………………………………………………………... |

147 |

||

|

1. Календарно-тематический план Программы духовно-нравственного воспитания дошкольников на основе православных праздников «Лето Господне»………………...…… |

147 |

||

|

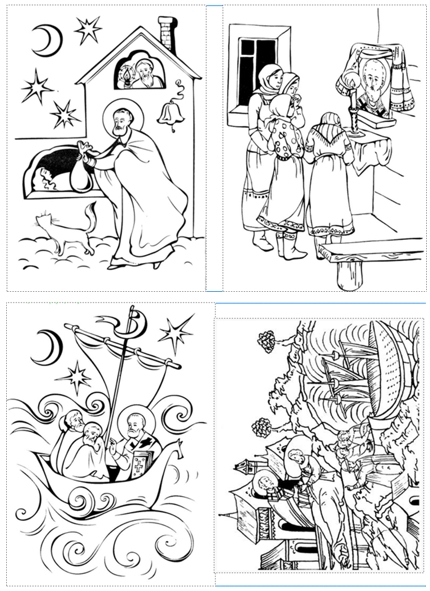

2. Игра духовно-нравственной направленности «Помощники святителя Николая» (для старших дошкольников)………………… |

158 |

||

|

3. Святой помощник Николай (рассказ о жизни святителя Николая для детей) ………………………………………………… |

159 |

||

|

4. Открытка для раскрашивания «Святитель Николай»………… |

161 |

||

|

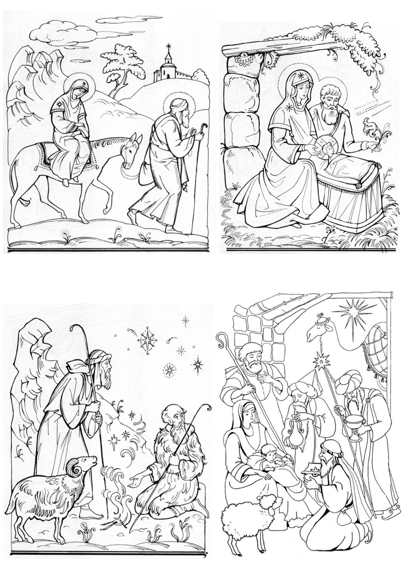

5. «Рождество Христово» (переносной миниатюрный кукольный театр «Вертеп»)……………..……………………………………… |

162 |

||

|

6. Открытка для раскрашивания «Рождество Иисуса Христа»…. |

164 |

||

|

7. Игра духовно-нравственной направленности «Хорошие и плохие поступки» ………………………………………………….. |

165 |

||

|

8. Открытка для раскрашивания «Освящение куличей, яиц и пасхи священником»……………………………………………..… |

166 |

||

|

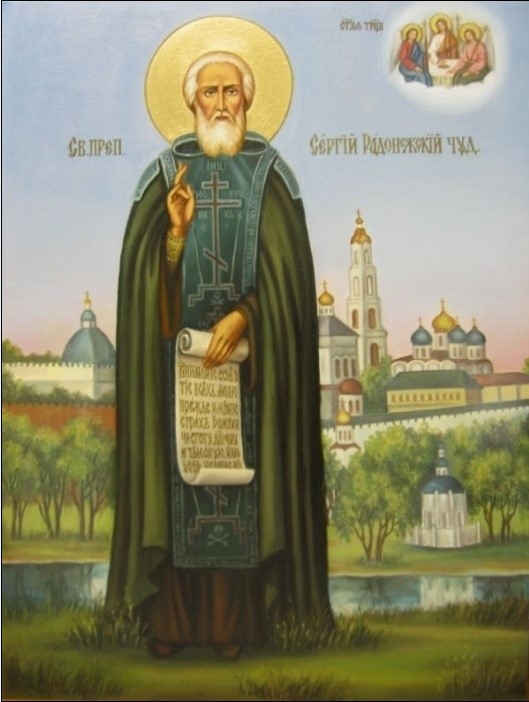

9. Занятие-утренник «Святой преподобный Сергий Радонежский» |

167 |

||

|

10. Занятие-утренник «Святой Афон»….………………………… |

174 |

||

|

11. Анкета для родителей «Духовно-нравственное воспитание детей».………………………………………………………………… |

186 |

||

|

Краткий словарь понятий и терминов……………………………… |

187 |

||

|

Список используемой литературы….………………………………. |

190 |

||

ВВЕДЕНИЕ

Методическое пособие «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе святоотеческих традиций православных праздников» направлено на реализацию органически присущей нашему народу идеи образования, которая заключается в приоритете нравственного воспитания над обучением в процессе совместного духовного возрастания педагогов и детей, содержит программу духовно-нравственного воспитания дошкольников на основе православных праздников «Лето Господне», занятия-утренники и статьи из опыта работы.

Реализация программы «Лето Господне» позволяет педагогам решать задачи духовно-нравственного воспитания детей от 2 до 7 лет посредством приобщения их к ценностям православной культуры через организацию театрализованной деятельности. Особое внимание уделено формированию нравственных качеств дошкольников на основе знакомства с этическими представлениями и традициями православной культуры.

Статьи, включенные в методическое пособие, содержат опыт работы по реализации программы «Лето Господне», раскрывают положительное влияние православных традиций в процессе духовно-нравственного воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении.

Материалы из опыта работы представлены на сайте «Чадца моя» http://chadtcamoya.prihod.ru/

Содержание настоящего методического пособия полностью соответствует ст. 87 Закона ЛНР от 30.09.2016 №128-II «Об образовании», вероучению, историческим и культурным традициям православной Церкви и её внутренним установлениям. Издание адресовано педагогам дошкольного образования.

РАЗДЕЛ I.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ

Протоиерей Андрей Берсенёв

1.1. МАЛЕНЬКИЕ ХРИСТИАНЕ

(методика, практика и богословское обоснованиеправославия в детских дошкольных учреждениях)

(http://arhiv.orthodoxy.org.ua/uk/missionerskoe_slujenie/2009/10/23/27276.html )

«…несмысленные и непорочные младенцы…

не имеют ведения и способности молиться по обычаю…

…младенца оставь делать свойственное его возрасту…»

(Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго архиепископа КессарииКаппадокийския, часть IV, Москва, 1993г., изд. «Паломник», стр. 126.)

Введение

Почему, собственно, мы должны рассматривать религиозность детей в детских дошкольных учреждениях? Разве не семья – отец, мать, братья, сёстры, дедушки, бабушки есть вернейшая и, скажем так, теснейшая влиятельница на душу, сердце и телесное здравие ребёнка? Конечно да. Но реальности современной жизни таковы, что это влияние мало где заметно с исчезновением патриархального семейного уклада. Современный человек отдаёт своё чадо на воспитание специалистам или наёмным служащим (это как вам нравиться сказать), в частности, и в младенческом возрасте, когда восприимчивость к внешним воздействиям у ребенка наиболее активна. Никто не говорит, что это хорошо. Но это есть!

В яслях и детских садиках дети чаще болеют. Кто этого не знает? Кто не ужасался грубым словечкам, непонятным поступкам, принесённым дитятей из садика? Или поцарапанному лицу ребёнка – следствие излишней резвости ясельного возраста? И всем понятно, что это не результат того, что воспитатели «плохие» или «не доглядели», а есть то, что детские коллективы одного возраста менее естественны, чем патриархальная семья, включающая в себя сразу все возрастные группы.

.jpg) Не забудем ещё и то, что детские дошкольные учреждения возникли и сформировались в годы государственного атеизма и, зачастую, как мы видим, остаются весьма консервативными в теории и практике воздействия на детей: «научить», «образовать», «исправить», «привить навыки», как правило, с позиции атеизма, мистицизма (вектор которого берётся, как правило, произвольно) или механической дрессировки, с учётом возраста на особенности развития речи, памяти, внимания, но без внимания к потребностям детской души, тем молчаливо признавая пророческие слова «… не одним хлебом живёт человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа…» (Втор. 8,3), относящихся к взрослым, следовательно, не признавая младенцев человеком пред Богом. Не пред гражданским законом, разумеется.

Не забудем ещё и то, что детские дошкольные учреждения возникли и сформировались в годы государственного атеизма и, зачастую, как мы видим, остаются весьма консервативными в теории и практике воздействия на детей: «научить», «образовать», «исправить», «привить навыки», как правило, с позиции атеизма, мистицизма (вектор которого берётся, как правило, произвольно) или механической дрессировки, с учётом возраста на особенности развития речи, памяти, внимания, но без внимания к потребностям детской души, тем молчаливо признавая пророческие слова «… не одним хлебом живёт человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа…» (Втор. 8,3), относящихся к взрослым, следовательно, не признавая младенцев человеком пред Богом. Не пред гражданским законом, разумеется.

Обоснуем подробнее

Для многих прозвучит неожиданно, то что мы скажем: – дети, в особенности младшего возраста, находятся в более выгодном положении в отношении спасения и вообще религиозности.

Прежде всего, крещёные в православии дети есть, безусловно, члены церкви. Священники обычно не забудут сказать и напомнить, что церковь наша соборная, а это значит, что в неё входят теперь живущие на земле и прежде жившие, ныне прославляющие Бога в Царствии Небесном. Добавим же, что ныне живущие на земле – имеем ввиду всех возрастов: старики, взрослые, дети, и важно сказать в контексте вышеизложенного, младенцы тоже!

Никто никогда не сомневался в этом, но как-то умалчивать их духовную составляющую вроде бы и привычно. Между тем, духовная чуткость, ощущения присутствия Божия у них острее: «Из уст младенцев и ссущих совершил еси хвалу» (прокимен утрени Недели Ваий, Пс 8,3). Церковь, воспевая этот прокимен, как бы свидетельствует – не из уст всего Иерусалима, потому что иерусалимляне видели в Христе могущественного царя, младенцы же и грудные дети – Бога. То есть, эти слова читаем так: воздал хвалу (Бог) тому, что исходило из уст младенец и грудных детей.

В Евангелии трех (!) Евангелистов читаем одинаково: «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Лк. 18, 15-16; Мф 19, 13-14; Мк 10, 13-14). Детей приносили, очевидно, по причине их малолетства. Ученики же «не допускали» и мы, пожалуй, не больше Апостолов и, по своему внутреннему расположению способны «не допускать» ко Христу детей. Поэтому-то находятся веские, как нам кажется, причины избегать воцерковления малолетних.

Сказано: «их есть Царствие Божие» – что это значит в сравнении со взрослыми? Призывая учеников в Царствие Божие, Господь говорит: «истинно говорю вам, если не обратитеся и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное» (Мф. 18, 2-3). В какой части «будете как дети» раскрыто в нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное (Мф. 5,3; 10). Если детей «есть Царствие Божие», значит духовный мир ребёнка готов принять от Духа Святого, как и написано в притче о сеятеле (Мф. 13) и дать обильный плод веры в дальнейшем. Не упустить бы…

В самом деле, понаблюдайте за малолетними детьми во время богослужения, когда их приносят в храм. Увидите целую палитру эмоций, по-видимому, в зависимости от той духовной среды, в которой пребывает ребенок, от блаженной улыбки до живейшего внимания или резкого неприятия происходящего, выраженное плачем, иногда даже настоящей истерикой (случай, когда никакой внешне благообразный вид родителей не может скрыть духовную окаменелость, царящую в данной семье). Заметим и то, что положительные эмоции у детей не долги, как и сказано Василием Великим «… не имеют способности и ведения молиться по обычаю» (См. эпиграф).

Итак, мы исходим из того, что малолетние дети имеют большую благорасположенность к восприятию и Слова, и Действия, и Духа Божия. Рядом с нами те светлые духоносные человеки, члены церкви земной, которых надо увидеть.

Методика общения.

Хорошо, если ребенка приносят в Храм, причащают, дома читают молитвы, кропят святой водой. А если нет? Мало проку, когда священники увещевают, призывают к этому молодых родителей, бабушек и дедушек. Это из опыта. Ибо тяготеет человек, как мы уже говорили, не допускать ко Христу детей. Выход прост: нужно самим (священству или катехизаторам) находить дорогу туда, где их послушают, и где можно позвать детей прийти к Христу.

Общаясь с прихожанками, всегда можно найти активных помощников, работников детских учреждений, людей верующих, не безразличных к своей профессии, тем более к порученным им детям. Назвать эту деятельность можно по-разному – миссионерство или духовничество, но каждый пастырь должен искать такую возможность – распространять слово Евангелия за пределами Храма. И не так уже и важно много или мало удается, ибо все в руке Божией, но да не приложатся к нам слова Апостола «ты попускаешь жене Незавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих (Ап.2, 20). То есть, охладевая к распространению Православия, становимся виновными в распространении язычества, где охладевает ревность к распространению Слова Божьего, там всякого рода тёмные учения находят для себя благодатную почву.

Получив приглашение на встречу с детьми, продумаем его детали. Она должна быть краткой и яркой, должна оставить след в памяти ребёнка религиозным содержанием её. Дети узнают Христа, если вы их пустите к Нему. Уместны будут взаимные поздравления, короткая молитва, церковное песнопение и, далее, мы используем кукольные спектакли, на уже для многих детей знакомые сюжеты, например, о Красной Шапочке и Сером Волке, в которых, однако, герои сказки говорят о случившемся церковном празднике, добром поведении, христианской вере. Потом уже, как правило, живейшее обсуждение с воспитателями, перерастающее часто в проповедь или заказной молебен. Потому, что они, воспитатели, не хотят расставаться с праздником.

Заключение

Посмотрим шире и увидим, что люди, в особенности чёрствые и духовно мёртвые, чем более преуспевают в неверии, тем более боятся насилия, обмана, жестокости, клеветы, людской ненависти, зависти, предательства, и тем активнее мечтают оградить себя от этого зла. Их надежда – хорошие законы, честная адвокатура, деятельная прокуратура, благообразные тюрьмы. Во многом такие люди являются инициаторами и «творцами» множества теорий, как «привить культуру», «воспитать патриотизм», «упорядочить нравственность» и т.д. Однако без Христа все это остается мёртвым. Такие теории умирают, лихорадочно меняя друг друга. Имея благую цель, возьмем же за основание благую основу: церковь с её учениями, таинствами, верховным пастыреначальником, которой есть Христос. Маленькие ее члены не должны быть в небрежении.

Коваленко И.В., протоиерей Андрей Берсенёв

1.2. К ВОПРОСУ ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТООТЕЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ

«Пустите детей приходить ко Мне

и не возбраняйте им,

ибо таковых есть Царствие Божие»

(Лк. 18, 16)

В современном обществе рождается интерес и понимание необходимости возвращения духовно-нравственного воспитания в образование.

В современном обществе рождается интерес и понимание необходимости возвращения духовно-нравственного воспитания в образование.

Многолетнее отчуждение человека от подлинной духовной культуры, национальных корней и святоотеческих традиций, основанных на православной вере, привело к кризису общественного сознания. Научные исследования свидетельствуют о таких изменениях, происходящих на уровне сознания, которые проявляются в наличии «странных духовных образований» (Смирнов Г.Л.), когда в голове одного человека уживаются элементы несовместимых типов мировоззрений: атеистического, православного, языческого, «восточного» и т.п.

Духовные причины такого кризиса помимо пропаганды насилия, эротики, жестокости и алчности в СМИ, разрушения семейного уклада связаны с искажением, подменой или утратой многих важнейших нравственных понятий. Сегодня фактически утрачен целый круг духовно-нравственной лексики, например, таких слов как Бог, благочестие, святость, милосердие, целомудрие, совесть, грех, стыд и др. Можно ли серьезно говорить о воспитании и образовании, о роли культуры в жизни ребенка, если многие основополагающие для формирования личности понятия в ее сознании искажены. Среди них и такие недавние святыни как «Родина», «мать», «отец», «патриот», «герой» и т.д., что, в свою очередь, явилось одной из причин ряда тяжелейших кризисов, которые нашли выражение в идеологии и культуре.

Пренебрежение к святоотеческим традициям, неясные образы и несформированные понятия ставят ребенка в неправильные отношения к действительности, существенно влияют на нравственную сторону его жизни. Уже в дошкольном возрасте может произойти деформация ценностных ориентиров и картины мира, в результате чего дети активно приобщаются к способам жизнедеятельности, дегуманизирующим их связи с окружающей действительностью.

Организовать воспитание молодого поколения без духовного стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей невозможно. Тогда возникает вопрос, на основе каких ценностей нам все же следует воспитывать подрастающее поколение? Относясь уважительно и толерантно ко всем религиям, мы, наверное, не вправе забывать, что Киевская Русь, как государство окончательно сложилось только после ее крещения святым князем Владимиром, что письменность наша была создана великими православными святыми Кириллом и Мефодием.

Дошкольный возраст является сенситивным из всех возрастных периодов, когда закладываются основы человеческой личности, ее нравственные и культурные ценности. Как важно в этот период создать вокруг ребенка чистую, духовно-здоровую атмосферу для развития и воспитания в обществе, дошкольном образовательном учреждении, семье, показать правильные образцы общения со сверстниками, родителями, пожилыми или взрослыми людьми, лицами духовного звания (священниками, монахами), рассказать на доступном уровне для понимания детей Евангельскую историю Рождества Христова, Распятия Спасителя на Кресте и Его Воскресения, о детских годах Богородицы, о житии святых. Опыт такого воспитания уже давно существуют, в том числе, и в религиозных наставлениях православной церкви.

Что мы подразумеваем под святоотеческой традицией на основе православной культуры? Древняя Русь, приняв православие, переняла, и традиции византийских христианских школ с их доминантой нравственного воспитания над обучением. Учение представлялось не обучением и воспитанием, а духовным возрастанием человека, совершающимся под руководством церкви. Средствами воспитания были личный пример, участие в церковных таинствах, воспитание страха Божия, молитва, покаяние, послушание, труд, чтение Евангелия, выполнение заповедей и дел милосердия. Важнейшим среди педагогических средств учителя признавалась любовь.

Образцом такого обучения мы считаем воскресную школу начала ХХ в. Иоанна Кронштадтского, где царила атмосфера безусловной любви к детям, а в обучении приоритетом было благочестие. Отец Иоанн писал: «Можно и весьма много знать, как говорится, проглотить науку, быть весьма ученым человеком и в то же время, увы, быть негодным человеком и вредным членом общества».

Отец Иоанн выступал против сведения Закона Божия на один уровень с другими школьными предметами. По его мнению, Закон Божий должен находиться во главе прочих наук. Кроме того, он считал кощунственным выставление оценок за Закон Божий, так как главным критерием при оценивании должны быть не схоластические знания, а живость веры. Главным качеством учителя, по мнению отца Иоанна, должна быть любовь к детям. В ХII в. святой Ефросиньей Полоцкой, праправнучкой равноапостольного князя Владимира, была организована школа при монастыре. Школы Ефросинии Полоцкой являлись передовыми для своего времени и по программам обучения, и по составу учащихся. Последние в большинстве своем были дети простых людей. Интересен стиль обращения ее к ученикам: «Вот, собрала вас, как наседка птенцов своих под крылья свои, в паствину, словно овец, дабы паслись в заповедях Божиих, дабы и я сердцем учила вас».

Петровские реформы XVIII в. принесли период увлечения идеей профессиональной, светской школы, основанной на европейской традиции с приоритетом умственного воспитания. В образовании пытались воплотить западные (протестантские) идеи: прививать нравственность не через сердце, а через разум, путем научения, стремясь к развитию чести и стыда путем похвал и порицаний, но чаще всего, оставшись без внимания учителя, заученные правила разумом, а не понятые и принятые сердцем – не соблюдались учениками.

Дошкольное воспитание до 1917 г. традиционно осуществлялось в семье, ребенка водили в храм, приучали к домашнему труду, знакомили с традициями православных праздников. После революции была создана эффективная сеть детских садов, введены идеологические праздники – 1 Мая, дни памяти Ленина, 7 ноября. В 90-е гг. ХХ в. парад суверенитетов в странах СНГ вызвал интерес к народоведению, которое на практике обернулось языческими традициями, активно распространяемыми даже под маской таких православных праздников, как Троица, Рождество, Масленица (обращение к лешим, гадание, сжигание чучела).

Преклонение перед так называемыми европейскими ценностями привело к празднованию в учебных заведениях чуждых нам праздников (Хе́ллоуи́н, День Святого Валентина) или привнесения в святоотеческую традицию празднования Пасхи, Рождества, Святителя Николая чуждых нам традиций (например, переодевание в святителя Николая, деление детей на послушных – им подарки и непослушных – им розги). Это было связано, прежде всего, с отсутствием, соответствующих святоотеческим традициям, методических разработок в педагогической литературе, недостаточной компетентностью педагогического персонала, отсутствием четкой позиции государства об отношении к православной культуре в области образования.

Итак, православная традиция духовно-нравственного воспитания основывается не на обучении нравственности путем похвал и порицаний, а на возрастании в духе путем примера, признанного достойным к назиданию т. е. святоотеческого, и любви учителя, что послужит духовно-нравственной основой формирования личности ребенка.

Однако, как это осуществить на практике, в условиях, когда педагоги не готовы донести детям элементарные основы христианских ценностей и подчас сами заражены болезнями нашего общества, когда в семье разрушен традиционный православный уклад, да и многие родители настороженно относятся даже к обсуждению этой темы. Процесс воспитания детей нельзя отложить «на потом», детская душа, не получив лучших образцов, впитает, то, что ее окружает и не всегда самое лучшее.

Выход один – учиться вместе. И педагогам, и детям, и родителям. Конечно, взрослым нужно быть впереди, чтобы повести за собой ребят. Однако, страшно без проводника отправляться в такой путь. Ибо, как известно, «благими намерениями устелена дорога в ад». Не заблудимся ли мы? Не собьемся ли с пути истины, если самоуверенно пойдем по нему сами?

Не страшно ли взять на себя такую ношу? Ведь, это так ответственно перед Богом и людьми! Кроме того, духовное воспитание – это процесс медленный и непростой, его нельзя исчислить суммой богословских знаний. А результатом может считаться только особое устроение души, обретение внутренней системы ценностей, которая ляжет в основу всей жизни человека.

Возможно, что и результаты своего труда мы не увидим сразу. Но если зерна духовности были здоровыми и засевались с любовью, то они рано или поздно обязательно прорастут в душе ребенка.

Говоря о личности воспитателя, хочется привести высказывание А.С. Макаренко: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего, и больше всего – люди». А православным воспитанием должны заниматься люди с Христом в сердце и горячей верой. Возможно в каком-то образовательном учреждении и есть такой человек. Но вот в большинстве детских садов и школ таких людей нет, либо они нуждаются в обязательном попечении наставника и руководителя – православного священника. Конечно, начиная такое важное и ответственное дело, как формирование духовности наших детей, после стольких лет безбожия и равнодушия к данной теме, мы оглядываемся на систему духовного воспитания в православии до революции 1917 года в России.

И важно не идеализировать все, что было тогда, а взять лучшее, не повторяя ошибок прошлого. К которым, несомненно, относятся формальное усвоение богословских норм и Евангельских истин на уроках Закона Божьего в учебных заведениях и обязательность их посещения.

В тоже время, тогда не существовало такой организованной системы дошкольного образования, которую мы имеем сегодня. А религиозное самосознание формировалось в таком нежном возрасте только в семье. Кстати, и во времена советской власти, именно бабушка в семье давала внукам азы православия и молилась за ребенка и его родителей, которым казалось, что все в их жизни совершается, само собой. Многие семьи почувствовали отсутствие этого молитвенного щита после ухода в вечность этих домашних молитвенников и воспитателей. Возможно, что многие из тех, кто сегодня в 40-50 лет переступили порог церкви пришли туда именно потому, что над их колыбелью в далеком детстве тихо читали молитву.

Вернуться к такому укладу сегодня практически невозможно, просто современная бабушка не может передать ребенку православную веру, так как сама родилась и выросла в безбожную эпоху, да и семья, как малая Церковь, как образец супружества и целомудренной жизни попросту отсутствует. Так где же нашему малышу получить те образцы духовности, православной культуры и традиции, если их нет в современной семье?

Многие молодые родители желают приобщить малыша к истокам нашей православной традиции и культуры, но не знают, как это сделать. Вот этому и может помочь ознакомление детей с традициями празднования православных праздников и ознакомление с основами православной культуры в обычном государственном образовательном учреждении в рамках не религиозного, а культурологического курса.

Детскому восприятию праздника присуща удивительная особенность – в памяти на всю жизнь остаются яркие впечатления – колокольный звон, вкусные куличи и разноцветные яйца, сладкие подарки на Рождество, запах цветов и трав на Троицу. Очень часто мы соблюдаем внешнюю сторону праздника, развлекаемся, поем песни, читаем стихи, раздаем подарки, забывая о сущности празднования, его основе. Зачастую, взрослые и сами не знают истоков праздника, его традиций и поэтому не могут донести это детям.

Сегодня наша наука признала существование у человека не только тела, души, но и духа. Мы говорим о физическом и духовном здоровье ребят, а ведь оно начинает формироваться задолго до рождения ребенка. Педагоги и психологи говорят о важности перинатального периода жизни ребенка в утробе матери, что согласуется с истинными и вечными догматами православного вероучения. Так, Старец ПаисийСвятогорец говорит, что «Воспитание ребенка начинается с беременности…если мать молится и живет духовно, то младенец в ее чреве освящается». А много ли у нас таких младенцев? Скорее всего нет, поэтому современный ребенок попадает к нам в дошкольное учреждение, как правило, во многом уже не совсем здоровым духовно. «Сегодня и взрослые и дети в миру живут, как в сумасшедшем доме, и поэтому требуется много терпения и много молитвы…Несчастные дети открыты всем (злым) ветрам…». «Родители, которые рождают детей и дают им тело, должны, насколько это возможно, содействовать их духовному возрождению. То, что родители не в силах сделать для своих детей сами, им следует впоследствии возложить на учителей… Однако, кроме телесных отцов, есть и отцы духовные. Духовные отцы трудятся над духовным возрождением людей и содействуют воспитанию детей более действенно».

Коваленко И.В., протоиерей Андрей Берсенёв

1.3. ОПЫТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

(http://chadtcamoya.prihod.ru/publicationscat/view/id/10217 )

«…ныне более нежели когда-либо настоит крайняя нужда в основательной проповеди христианства. Но теоретическое изучение требует, чтобы непременно ему сопутствовало и ему последовало учение деятельное.»

(Игнатий Брянчанинов. Собрание творений. Т. 3., стр. 7. – Издательство Свято-Успенской Почаевской Лавры, 2005 г.)

Эти мысли святителя Игнатия, впервые опубликованные полтора столетия назад, еще более актуальны сегодня, ведь современное государство переживает один из непростых исторических периодов. Наибольшая опасность видится не только в разрушении экономики или изменениях политической системы, но и, особенно, в разрушении личности. В современном обществе материальные ценности настолько доминируют над духовными, что зачастую дети имеют ошибочные представления о любви, доброте, милосердии, справедливости, патриотизме.

У нас есть бесценное отечественное наследие педагогического творчества Свт. Иоанна Златоустого, Свт. Феофана Затворника, Свт. Филарета Московского, и других, которое имеет непреходящее значение для организации духовно-нравственного воспитания детей. В работе с дошкольниками по приобщению к православным традициям невозможно обойти такое яркое и удивительное явление, как православные праздники. Говорят, что именно в праздничные дни душа народа раскрывается наиболее полно. Предлагая детям ознакомиться с церковными праздниками, мы имеем возможность привлечь их к истокам православной культуры и восстановлению традиций народа, сохранить духовное здоровье, возродить традиции семейного воспитания, способствовать становлению духовно-нравственных ценностей на основе познания и раскрытия значения православного праздника.

На протяжении нескольких лет в дошкольном образовательном учреждении № 3 «Ягодка» города Краснодона успешно реализуется авторская программа духовно-нравственного воспитания на основе святоотеческих традиций православных праздников «Лето Господне».

В рамках экспериментальной работы в 2009-2014 гг мы работали над созданием авторской программы духовно-нравственного воспитания дошкольников, стремились, чтобы она не повторяла общеобразовательную программу в плане приобщения детей к национальному фольклору, привития любви к природе, поскольку это является частью других программ. Мы же ставили своей задачей привить и воспитать нравственные качества. И в то же время, наша программа не должна была дублировать программу воскресной школы, адресованной только детям из православных семей. Оказалось, что не так-то просто найти правильный, неконфликтный, и эффективный путь к духовному развитию детей, найти методические разработки. Построение программы в виде цикла дополнительных еженедельных занятий-уроков совсем не подходило нам – дошкольники достаточно нагружены занятиями по общеобразовательной программе. Да и ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, а самым действенным воздействием, эталоном усвоения норм, правил поведения для ребенка во все времена была сказка. Так появились наши авторские сказки для кукольного спектакля, которые легли в основу занятия-утренника.

Занятием мы назвали его потому, что дети во время кукольного представления не только участвуют в празднике, но и учатся, становятся активными участниками действия, усваивают новые знания, закрепляют полученные ранее представления, делятся личным опытом. Мы создаем условия для того, чтобы ребенок размышлял, запоминал, делился своим мнением, предлагаем пересказать только что полученные от педагога новые знания для кукольных героев спектакля, играем в игры духовно-нравственного содержания, подводим итог полученных знаний, а для старших дошкольников предлагаем выполнить посильное задание (раскрасить открытку, поздравить близких, нарисовать свои впечатления, рассказать дома о том, что узнали).

Такие православные праздники, как Рождество, Покров, Троица, святителя Николая, Сырная Неделя (Масленица), Пасха в той или иной мере присутствуют в практике работы многих образовательных учреждений и часто используются педагогами в рамках изучения народоведения или национальных традиций.

Мы построили нашу программу на годовом круге православных праздников, опираясь на слова К.Д. Ушинского о «могучем впечатлении» на ребенка праздников, и роман И.С. Шмелева «Лето Господне», как «энциклопедию жизни православного человека», который автор создал на основе своих детских воспоминаний. Хотелось бы оставить незабываемый, радостный, светлый образ православного праздника и в душе современного дошкольника, который послужит нравственным фундаментом для формирования личности ребенка.

Кроме того, во время проведения занятия-утренника мы в ненавязчивой форме формируем представления у детей о добре и зле, хороших и плохих поступках, милосердии, прощении, послушании, воспитываем уважение к старшим, заботу о младших, даем нравственные образцы поведения, вызываем желание быть лучше, добрее, прививаем неприятие злых или недобрых поступков. И дети откликаются на этот призыв со всей непосредственностью своей натуры. Трехлетний малыш (Архип К.) на занятии-утреннике «Праздник Пасхи» так активно участвовал во всех событиях кукольного спектакля, что не выдержал, когда герои спектакля поучали медведя о том, что нельзя обижать маленьких, вскочив с места, погрозил медведю пальчиком: «Ну-ну!».

В рамках программы «Лето Господне» ежегодно проводится 9 занятий-утренников – для всех возрастных категорий детей – от 2-х лет. Для малышей 2-3 лет этого вполне достаточно для формирования положительных впечатлений, а в группах среднего и старшего дошкольного возраста воспитатели, на свое усмотрение, дополняют впечатления о празднике занятиями по рисованию, конструированию, играми духовно-нравственного содержания, чтением художественных произведений, беседами.

Реализуя программу духовно-нравственного воспитания «Лето Господне», мы не ставили задачи мониторинга и жесткого отслеживания результатов реализации нашей программы. Да, это и по большому счету невозможно, так как предполагает внутреннее движение души ребенка. О результативности, усвоении Программы можно было судить по изменению в положительную сторону поведения детей на праздниках-утренниках, о повышении уровня ответов на вопросы, которые мы задавали из года в год. Например, в первые годы реализации программы старшие дошкольники смущались и хихикали, когда мы их спрашивали о любви, у многих детей было полное отсутствие понимания таких слов, как «стыд» и «совесть», такой же результат показывали и младшие школьники, приглашенные к нам на праздник. Мы радовались и радуемся сегодня каждому косвенному сообщению воспитателей, родителей, когда 3-4-х летний малыш после праздника или по прошествии определенного времени делился своими впечатлениями с близкими: дети говорили о Рождестве, о том, как зовут мать Иисуса, о том, что именины это не день твоего рождения, а день святого, имя которого ты носишь, рассуждали о плохих и хороших поступках.

Первые шаги духовного воспитания дошкольников – это радость приобщения к православным традициям нашего народа. Бывало так, что восторженный рассказ и благодатное настроение православного праздника в детском саду, ребята передавали и своим родителям дома, что вызывало желание всей семьи зайти в церковь, поставить свечу за здоровье своих близких. В школе наши выпускники единственные в классе могут рассказать об истории и традициях празднования Рождества, Пасхи или Дня Святителя Николая.

Для воспитателей, в первые годы работы по программе духовно-нравственного воспитания «Лето Господне», было удивительно то, что на встречах со священником обычные непоседы, неожиданно для всех, вели себя спокойно, были внимательны и с интересом слушали батюшку. Для многих детей и само ожидание, подготовка к празднику, было очень радостным и интересным. Ребята просили родителей выбрать самое красивое яблоко, ведь завтра будет Яблочный Спас, разукрашивали Вифлеемскую звезду на рождественской открытке, разучивали стихи и песни к праздникам.

Мы рассказываем детям евангельскую историю Рождества и Воскресения Иисуса Христа, знакомим с детскими годами жизни Богородицы, приводим пример благочестивой жизни православных святых (первоверховных апостолов Петра и Павла, святителя Николая, преподобного Сергия Радонежского). Доброй традицией стало угощение традиционным праздничным блюдом – куличом и крашенным яйцом на Пасху, блинами на Масляной (Сырной) неделе, пирогом на именинах, конфетами на Рождество.

Наши ребята ходили на экскурсию в Свято-Благовещенский Храм (по письменному разрешению родителей), приветствовали Крестный ход, который проходил рядом с нашим учреждением. А ведь сколько вопросов возникло у детей! И как правильно вести себя в Храме и что за необычный звон колоколов мы слышали, когда шел Крестный ход?

Православный праздник в детском саду положительно влияет на всех детей. Ребята еще долго сохраняют в душе радость от праздничного события, рисуют героев сказки, и, даже ведущих, рассказывают в семье о своих впечатлениях и пытаются быть похожими на героев сказки, которые помогали старикам, защищали слабых, просили прощения, если провинились, или прощали обидчиков. Важно, что о празднике рассказывают сказочные герои кукольного спектакля, и это дает возможность привлекать зрительскую аудиторию от 2 лет и старше. Воспитанники детского сада с нетерпением ждут праздничный день. Когда на праздник святителя Николая несколько лет назад были сильные метели, родители не могли удержать детей дома – были и слезы: «Неужели мы не пойдем в садик? Сегодня там праздник!».

Мы ощутили, что под влиянием праздничной атмосферы православного праздника в нашем дошкольном учреждении, дети стали более дружелюбными, менее раздражительными, они лучше общаются друг с другом, свободно чувствуют себя во время беседы, не боятся выражать свои мысли, чувства, потому что знают, что их любят и заботятся о них.

Во время кукольного спектакля на празднике святителя Николая ведущие спрашивали у детей, что делать, если произошла беда – тяжело заболел дедушка, случилось несчастье. Кто-то предлагал купить лекарство, просто помочь и вдруг мы услышали: «Надо попросить святителя Николая! Он поможет». Возможно, этот совет пригодится нашим малышам во взрослой жизни, потому что впереди еще много испытаний, а святитель Николай всегда почитался нашим народом как помощник и защитник в беде.

На праздновании Масленицы никто не читал нотаций, не напоминал правил поведения. Мы просто поиграли в игру «Хорошие и плохие поступки» и наши малыши стали вести себя намного тише. Помогая героям сказки, дети задумывались, что такое совесть, когда бывает стыдно и почему?

Сколько желающих было помочь дедушке собирать дрова и отнести воду бабушке! Какая веселая была игра «Мирилка»! Оказалось, что главное на Масленицу – простить всех и самому попросить прощения! Педагоги показали ребятам, как в традиции православия принято просить прощение и отвечать тому, кто его просит: «Прости меня!», «Бог простит! А ты МЕНЯ прости!». Это вызвало интерес не только у детей, но и у многих взрослых. Готовясь к Рождеству, мы прочитали детям старшей группы рассказ Саши Черного «Рождественский Ангел», где девочка отдала свою елку и подарки бедной семье. Детей поразил этот рассказ, их чистые души глубоко восприняли милосердие девочки. В группе была необычная тишина, так они переживали, открывая для себя духовную высоту доброго сердца. К сожалению, в современной педагогике почти исчезли понятия о милосердии, и никто раньше не учил наших малышей, что надо быть милостивыми и есть те, кто нуждается в нашей заботе.

На праздник Введения в Храм Богородицы показывали кукольное представление, где девочка Настенька шла к Царю, чтобы попросить у него исцеление от болезней для своего отца, но нужно было подниматься по лестнице, отвечая на вопрос на каждой ступеньке. Дети с радостью помогали Настеньке, рассказывая, что такое честность, доброта, любовь. Они играли, участвовали в кукольном представлении, но вместе с тем, учились быть честными, добрыми, любящими.

После празднования дня святителя Николая в дошкольном учреждении, некоторые дети принесли домой радость праздника и желание подражать благим примерам. Ребята положили подарки под подушки своим родителям – «были помощниками святителя Николая и делали добрые дела тайно», как научились на празднике, хотя поступить именно так им никто не предлагал. Были и отдельные досадные случаи – когда ребенок не делился подарками ни с кем или сказал, что всех угостил дома, а мама растерянно рассказала воспитателю, что на самом деле дочь ни с кем не делилась конфетами. Были ребята, которые трудно переживали ситуацию, когда положили конфеты под подушку незнакомому малышу из младшей группы, т.к. привыкли, что угощение в семье предназначается только им. По-видимому, в таких случаях требуется индивидуальная коррекционная работа педагога с детьми и просветительская работа с родителями.

Ученики начальных классов тоже охотно посещают праздники в дошкольном образовательном учреждении №3 «Ягодка». Уже традиционными стали встречи на Покров, Рождество, Масленицу, Пасху. Заинтересованность детей очень велика. Они с нескрываемым интересом участвуют в беседах перед спектаклем, снимают на мобильный телефон фрагменты праздника, рассказывают, как они дома и в школе праздновали или изучали историю праздника.

Ученики начальных классов тоже охотно посещают праздники в дошкольном образовательном учреждении №3 «Ягодка». Уже традиционными стали встречи на Покров, Рождество, Масленицу, Пасху. Заинтересованность детей очень велика. Они с нескрываемым интересом участвуют в беседах перед спектаклем, снимают на мобильный телефон фрагменты праздника, рассказывают, как они дома и в школе праздновали или изучали историю праздника.

Школьники менялись на наших глазах в течение года. Первое впечатление от их визита немного смутило нас – дети вбежали в зал, не обращая внимания на взрослых, переворачивая стулья, толкая друг друга. Никто не поздоровался. Мы не стали их одергивать, а спрашивали о хороших и плохих поступках, совести, стыде, предлагали привести примеры из опыта собственной жизни и показали спектакль, где герои исправлялись и их прощали. А вот выходили из нашей театральной студии они уже по-другому – восторженные, радостные, спокойно попрощались, и никто из детей не бросил мусор на пол, после того, как мы их угостили конфетами. Сегодня школьники здороваются с нами на улице, спрашивают, а когда они еще придут на праздник? Да и заходят теперь в зрительный зал совсем по-другому, приветствуя всех присутствующих, вежливо и тихо, с нескрываемым интересом.

Православные праздники для детей открыли также и педагогам, загадочный, благодатный и волшебный мир церковного праздника. Мы ощутили на собственном опыте радость души в эти дни, необычайный душевный подъем и счастье. Взрослые для себя, тоже впервые, открывали историю Рождества, события Пасхи, жизнь святителя Николая и понятие Троицы. За то время, пока готовили праздник для детей, изучали литературу, создавали новые куклы для спектакля, сотрудничали с родителями и сами педагоги, готовясь учить детей, учились сами. И даже стали немного другими: старались никого не обидеть, просили прощения друг у друга, были более искренними и доброжелательными.

Праздник в детском саду повлиял и на родителей наших воспитанников. Нас глубоко поразило и тронуло то, что мама одного из малышей заплакала, когда вечером получила конфеты от 3-летнего сына, которые он нашел под подушкой (мы намеренно положили 3-4 конфеты, чтобы побудить ребенка поделиться с родными). Мальчик сказал маме, что святой Николай принес конфеты и стал делить их так: конфету – маме, конфету – папе, а одну себе, никак не осознавая, что папа не живет больше с мамой, потому что они расстались. Сердце мамы не выдержало, и она расплакалась, утонув в безграничной чистоте детской души. Может быть, стоит взрослым, остановиться и прислушаться к естественному желанию малыша, чтобы папа и мама были вместе?

Мы попросили родителей ответить на вопросы анкеты (Приложение 10) об отношении их к православию, введению в образовательном учреждении предмета «Основы православной культуры» и получили результат: из 70 анкетируемых семей: 94% назвали себя православными; 75% положительно относятся к введению курса «Основы православной культуры»; 89% родителей выразили желание, чтобы их ребенок стал участником встречи с православным священником.

Это еще раз убедило нас в том, что родители понимают важность и актуальность затронутой проблемы. В анкетах родители выражали пожелание раскрыть детям суть православных праздников, так как, традиции празднования во многих семьях утрачены.

Сегодня именно в наш детский сад желают отдать ребенка большинство семей из соседних микрорайонов. Этому способствуют многие факторы: оздоровительная, коррекционная и лечебная работа, мини-котельная, уютное расположение в зеленой зоне. Но это все же не главное. Родители, которые привели своего малыша в наш детский сад, говорят, что выбрали именно наше учреждение потому, что здесь много внимания уделяется духовно-нравственному воспитанию детей и добрые сотрудники.

Создавая программу духовного воспитания на основе православных традиций в дошкольном учебном заведении, мы старались, чтобы дети не были перегружены информацией, не используем абстрактных понятий, применяем высокие возможности театрализованной деятельности и детских игр, а главное – стараемся наладить тесную связь с семьей в деле духовного воспитания ребенка.

За время создания и внедрения программы «Лето Господне» мы видим положительное влияние такой работы на всех: воспитанников, их родителей, педагогов. Все изменилось, даже общая атмосфера в дошкольном образовательном учреждении. На одном из областных семинаров для воспитателей-методистов, который проходил на базе нашего дошкольного учреждения, коллега сформулировала свои впечатления так: «Мы тоже много делаем, но у вас здесь какая-то особенная добрая атмосфера». Именно так гостья передала словами то благодатное впечатление, которое произвела на нее работа всего коллектива по духовно-нравственному воспитанию малышей. Считаем, что воспитание всесторонне развитой духовной личности возможно лишь совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что наш опыт свидетельствует о том, что духовно-нравственное воспитание детей на основе православных праздников необходимо и возможно успешно осуществлять в любом дошкольном образовательном учреждении, как альтернативу негативному и разрушительному воздействию современного мира на душу ребенка.

Коваленко И.В., протоиерей Андрей Берсенёв

1.4. НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

(http://chadtcamoya.prihod.ru/publicationscat/view/id/1132714 )

Никто сегодня не оспаривает преимущественно отрицательное влияние на психику ребенка средств массовой информации, компьютерных игр, «псевдодетских» мультфильмов, фильмов, иллюстраций в журналах и книгах. Ведь невозможность контролировать содержание информации, которая обрушивается на малыша, в конечном счете, и приводит к формированию из наших детей «нравственных инвалидов».

Разве можем, мы, – педагоги, родители, психологи, врачи равнодушно наблюдать за тем, что откровенно вредит ребенку? Понимание того, что нужно что-то делать, конечно, есть у всех. Но, вот как противостоять огромному натиску негативного информационного пространства на детей? Запретами вряд ли можно разрешить эту ситуацию. Мы выбрали, как один из вариантов альтернативного влияния на формирование личности ребенка, работу по программе духовно-нравственного воспитания дошкольников на основе православных праздников с использованием театрализованной деятельности.

Душа маленького ребенка похожа на воск, еще не имеющий определенной формы, а к 6-8 годам у ребенка уже формируется характер, в том числе и определенные привычки, изменить которые в школьном возрасте бывает нелегко, а совершенно заменить другими – бывает, что почти невозможно.

Самое благоприятное и плодотворное время для развития ребенка – с момента его рождения до 6 лет. Поэтому так важна организация работы по духовно-нравственному воспитанию детей как в семье, так и в образовательном учреждении.

Дошкольник любит играть, он воспринимает игру, театр, как реальное действие, участвует в событиях кукольного спектакля, подражает любимому герою, отождествляя себя с ним. Поэтому нам представляется возможным противопоставить живую игру кукольного представления, народных и авторских сказок потоку безнравственной видео продукции, театральных зрелищ, книг и журналов, который обрушивается на детей. К сожалению, часть этого потока протекает и через образовательные учреждения. Многие спектакли, которые заезжие, даже профессиональные, актеры предлагают юным зрителям, вызывают недоумение, вопросы и нарекания по поводу содержания и подбора кукол, исполнения «модных» эстрадных песен с сомнительными текстами и т.д.

В настоящее время телевидение, видеотехника, кино, радио, компьютер, пресса, интернет оказывают мощное воздействие на дух и психику человека. Они во многом определяют поведение, личность и мышление людей.

Мальчишки 40-х годов ХХ в. играли в «Чапаева», после просмотра одноименного кинофильма, послевоенное поколение ребят играли в «войну», где были «наши» и «немцы», ведь вплоть до 90-х годов военная и патриотическая тема в кино была очень актуальной, и дети видели в героях кинолент пример для подражания. А какие примеры мы дали своим детям за последние 20 лет?

Милых и наивных персонажей советских мультфильмов вытеснили агрессивные и злобные герои зарубежной мультипликации. Вместо примера уважительного отношения к старшим, которое подспудно формировалось на основе сюжетов народных сказок, малыши смотрят мультфильмы, где демонстрируется пример грубого и неуважительного отношения к старшему поколению. Сомнительна польза для дошкольника и от просмотра «модного» мультсериала «Маша и Медведь», где показан для подражания пример неправильного, ненаказуемого «психопатоподобного поведения». Так почему мы удивляемся агрессивности, грубости, жестокости, девиантному (отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых норм) поведению ребенка? Мы сами позволили показывать малышу эти примеры, да еще и в такой привлекательной форме, как мультфильмы, фильмы, иллюстрации, сомнительные театральные постановки.

Детей во все времена учили на высоких положительных примерах. Отрицательные же старались не делать привлекательными, а главное, всегда их сопровождали моралью. Это азы педагогики. В мультфильмах «новой волны» эти принципы последовательно нарушаются. Неправильное поведение изображается ярко и привлекательно для ребенка и достаточно часто, без оценочных комментариев. Кроме того, ребенок подражает не только поведению, но и мимике персонажей, перенимает их жестикуляцию. В детских передачах, мультфильмах последних лет герои просто соревнуются между собой в чудовищности. Когда ребенок идентифицирует себя с такими персонажами, его внутреннее самоощущение соотносится с выражением их лиц. И малыш начинает вести себя соответствующим образом. Невозможно перенять злобную мимику, оставаясь в душе добрым человеком или пытаться рассуждать с бессмысленным оскалом на лице.

Что же делать, если признаки подражания псевдогероям уже налицо? Как помочь ребенку сохранить телесное и душевное здоровье в современном мире? Как, наконец, вырастить его душевно здоровым, нравственным человеком, не превращая его жизнь в череду запретов? Специалисты по детской психологии утверждают, что ребенок более эмоционален, чем логичен; он запоминает чувства, а не факты. И порой впечатление от того или иного события, остается на всю жизнь. Многие давние происшествия мы только потому и помним, что они сопровождались сильным душевным откликом: мы были чем-то поражены, или встретили понимание и любовь там, где не ожидали.

.jpg) А добрые впечатления, вынесенные из родительского дома, из общения с близкими людьми и педагогами – это великая драгоценность. Поэтому и необходимо, прежде всего, не только в семье, но и в дошкольном образовательном учреждении, школе, вытеснять опасные впечатления – добрыми, полезными, дать правильный жизненный ориентир.

А добрые впечатления, вынесенные из родительского дома, из общения с близкими людьми и педагогами – это великая драгоценность. Поэтому и необходимо, прежде всего, не только в семье, но и в дошкольном образовательном учреждении, школе, вытеснять опасные впечатления – добрыми, полезными, дать правильный жизненный ориентир.

Именно такими впечатлениями мы стараемся наполнить жизнь наших малышей, показывая театрализованные кукольные постановки к православным праздникам. Дети постоянно наблюдают и подражают не только окружающим взрослым, но и сказочным героям. При своей кажущейся несмышлености они замечают, многое, в том числе и то, что нам кажется незначительным или никого не касающимся.

Куклы – герои наших авторских сказок несут в себе заданный образ, стабильную нравственную характеристику. С детской сказки начинается знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений, с традициями национальной культуры и со всем окружающим миром в целом. Язык сказок понятен малышу. Он еще не умеет мыслить логически, и сказка не утруждает ребенка серьёзными логическими рассуждениями. Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Детская сказка предлагает ребенку образы, которые ему очень интересны, а жизненно важная информация усваивается сама по себе, незаметно.

Огромную, ни с чем несравнимую, радость доставляет детям кукольный театр, его таинственная, обещающая чудо атмосфера, праздничное и радостное представление. Дети, особенно дошкольники, очень впечатлительны и поэтому легко поддаются эмоциональному воздействию — сочувствию добрым героям, переживаниям за победу добра над злом. С какой верой они смотрят на сцену, слушают и стараются запомнить звуки музыки, особенно песни, часто подпевают и хлопают героям представления. Надеемся, что вошедшие в сердце прекрасные образы добрых героев навсегда останутся с нашими детьми, удержат от злого и несправедливого поступка.

Театр – это такой вид искусства, который способен не только развлечь, но и максимально воздействовать на зрителя, воспитывая в нем определенные нравственные качества. И что самое важное: умело подобранный репертуар воспитывает детей без «моралей и занудства». Дети воспринимают театр не так, как взрослые; театр для них – это естественное продолжение их жизни, в которой игра занимает достаточно большое место. Поэтому так велико стремление малышей участвовать в происходящем на сцене, не только мысленно отождествляя себя с героями спектакля, но и физически.

Искусство является мощным оружием, которое может быть употреблено как во зло, так и во благо, и нельзя отдавать это оружие тем, кто будет развращать наших детей, учить неправильно. Именно поэтому, при подборе содержания видео, кинофильмов, мультфильмов и театральных постановок для детей необходимо быть предельно внимательными и придирчивыми. И если мы со вниманием отнесемся к проблеме, то ее попросту не возникнет. А то минимальное негативное влияние, все-таки полученное ребенком из потока информации, который мы просто не всегда в состоянии отследить, можно скорректировать целенаправленной работой по духовно-нравственному воспитанию.

Коваленко И.В., Кондратова Л.П., протоиерей Андрей Берсенёв

1.5. ПРАЗДНИК БЛАГОЧЕСТИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

(http://chadtcamoya.prihod.ru/publicationscat/view/id/1136400)

Когда-то, еще не в столь давние времена, жизнь нашего народа измерялась, в первую очередь, духовными праздниками. Люди говорили: «родился на Благовещение» или «приезжал на Святки» и всем было понятно, когда же происходили эти события. Эти праздники, были частью народной жизни, так что, читая произведения классической литературы ХІХ начала ХХ веков – А. Пушкина, Ф. Достоевского, А. Чехова, М. Шолохова, И. Шмелева невозможно понять настроение героев произведения и их поступки, не зная традиций праздников и уклада жизни того времени.

Когда-то, еще не в столь давние времена, жизнь нашего народа измерялась, в первую очередь, духовными праздниками. Люди говорили: «родился на Благовещение» или «приезжал на Святки» и всем было понятно, когда же происходили эти события. Эти праздники, были частью народной жизни, так что, читая произведения классической литературы ХІХ начала ХХ веков – А. Пушкина, Ф. Достоевского, А. Чехова, М. Шолохова, И. Шмелева невозможно понять настроение героев произведения и их поступки, не зная традиций праздников и уклада жизни того времени.

Возможно, вы замечали, что иногда на обычном празднике мы веселимся внешне, а после празднования остаются в душе разочарование и звенящая пустота с налетом грусти. Совсем другое настроение ощутили мы на православных праздниках, когда пытались возродить традиции наших предков. После праздника ощущался в душе необычайный светлый и радостный подъем, хотелось поделиться этой чистой радостью с другими.

Оказалось, что праздник Введение во Храм Богородицы можно назвать православным родительским днем. По традиции, каждая семья старалась именно в этот день отложить все, даже очень важные дела, и привести ребенка в храм, как бы напоминая о событиях многолетней давности: о том, как родители Богородицы привели маленькую трехлетнюю девочку в Иерусалимский храм. Праздник Введение во Храм Богородицы, раньше называли Третья Пречистая – по количеству праздников, посвященных Пречистой Богородице. Первая Пречистая (28 августа) – Успение Богородицы, Вторая Пречистая (21 сентября) – Рождество Богородицы, Третья Пречистая (4 декабря) – Введение во Храм Пресвятой Богородицы.

Введение во Храм Богородицы является существенной страницей праздничного календаря. Наши прадеды всегда обращались к Приснодеве Марии – благодатной заступнице и хранительнице людей. Трудно было найти дом в селе, в котором бы не было иконы Пресвятой Богородицы. У нее просили благословение на брак и воспитание детей, обращались в печали, болезни или нужде, молились о рождении детей.

Вспомните начало многих сказок – «Жили-были царь с царицей. Всем хорошо жили, только не было у них детей…» Возможно, именно история рождения Богородицы, и вдохновила народ на создание таких сказок, ведь у совсем немолодых родителей Пресвятой Богородицы, тоже не было детей, хотя они долго молились о даровании им ребенка и дали обет посвятить дитя Богу. Господь внял их мольбам – родилась Пресвятая Богородица.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен, в сопровождении подруг в белых одеждах и с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Маленькая девочка, казалось, не могла бы сама взойти по этой лестнице. Но как только ее родители поставили на первую ступень, она быстро сама преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. В храме встретил маленькую девочку первосвященник и ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех людей только раз в году входил он сам. Все присутствовавшие были удивлены таким необыкновенным событием. Иоаким и Анна – родители Богородицы, возвратились домой, а Мария осталась в храме.

Если бы мы решили определить православный день благочестивых родителей, этим днем несомненно бы стал праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, потому что для православного человека святые и праведные Иоаким и Анна на все времена образец правильного духовного воспитания ребенка.

Легко можно представить себе, как печально было для престарелых супругов расставаться со своим чадом, которому только лишь исполнилось три года, но в этой душевной тяжести разлуки видна великая духовная радость от того, что они поручают ребенка Богу.

Пресвятой Деве Марии было 3 года, когда она стала жить в храме. «А, вам, сколько лет?» – спрашиваем мы воспитанников детского сада на занятии-утреннике. Ребята показывают на пальчиках количество прожитых лет. «Вот такая же маленькая, как вы сейчас, и была Богородица», – говорят ведущие, показывая икону Богородицы «Трилетствующая», где Богородица изображена маленькой трехлетней девочкой с большим красивым цветком в руке.

Нам хотелось оставить в детской памяти образ духовных ступеней, по которым каждый из нас может подняться, и запечатлеть необычное шествие в белых одеждах со свечами в руках девочек – сверстниц Богородицы. Как правило, мы приглашаем несколько девочек из зрительного зала надеть белые плащи-накидки и с цветами подойти к макету храма. Наверняка, и у участниц шествия, и у зрителей, останутся в памяти события, о которых мы им рассказали.

А показать ребятам образ духовного возрастания, мы решили в кукольном спектакле, по мотивам сказки «Морозко», где девочка поднималась по ступеням любви, доброты и честности, а ребята помогали ей ответить на вопросы Ангела. Маленькие зрители рассуждали о любви, рассказывали, каким должен быть добрый человек, говорили о честности, совершенно искренне кричали героям спектакля, что они тоже добрые и честные, любят маму, папу и братика…

Старшие дошкольники, после проведенного в дошкольном образовательном учреждении праздника Введения во Храм Богородицы, рисовали свои впечатления о празднике и даже смогли объяснить суть праздника своим близким, так, как они поняли. На вопрос родителей, что это был за праздник, отвечали: «Богородица по ступенечкам шла». Чистота и святость, свет и радость, родительская бесконечная любовь – вот содержание и призыв праздника Введения во Храм Богородицы и, если нам удалось передать ребятам радость, зажечь в сердцах свет святости и чистоты, вызвать искреннее желание быть лучше, добрее, то праздник, конечно же, удался.

Коваленко И.В., Кондратова Л.П., протоиерей Андрей Берсенёв

1.6. ПОБЕДИТЕЛЬ НАРОДОВ

(http://chadtcamoya.prihod.ru/publicationscat/view/id/24142)

.jpg) Много столетий наш народ почитает святителя Николая заступником в бедах и напастях, помощником путешественникам в дороге. К нему обращаются дети со своими секретами и проблемами, прося о защите, девицы молятся о благополучном замужестве, болящие просят святителя Николая вымолить у Бога здоровья, томящиеся незаслуженно в темницах о справедливости и помощи. Всех с верой и любовью, обращающихся к нему слышит святитель и помогает. В нашем народе называют его Угодником Божьим, ведь он своей жизнью угодил Богу, святителем Мир Ликийским, т.к. он нес свет истины и был просветителем в городе Миры страны Ликийской, чудотворцем – ведь за столько столетий собраны в книгах и в сердцах людей много чудес, сотворенных им, и просто святым, ведь он причислен к лику святых. Раньше в каждом доме в красном углу стояла икона святителя, украшенная вышитыми рушниками. Да и сегодня во многих домах есть икона святителя Николая – большая, украшенная искусственными цветами и фольгой, или маленькая, бумажная на книжной полке. В автобусе, маршрутке, автомобиле часто на нас смотрит святитель Николай с иконы, которую с любовью и почтением разместил в салоне водитель.

Много столетий наш народ почитает святителя Николая заступником в бедах и напастях, помощником путешественникам в дороге. К нему обращаются дети со своими секретами и проблемами, прося о защите, девицы молятся о благополучном замужестве, болящие просят святителя Николая вымолить у Бога здоровья, томящиеся незаслуженно в темницах о справедливости и помощи. Всех с верой и любовью, обращающихся к нему слышит святитель и помогает. В нашем народе называют его Угодником Божьим, ведь он своей жизнью угодил Богу, святителем Мир Ликийским, т.к. он нес свет истины и был просветителем в городе Миры страны Ликийской, чудотворцем – ведь за столько столетий собраны в книгах и в сердцах людей много чудес, сотворенных им, и просто святым, ведь он причислен к лику святых. Раньше в каждом доме в красном углу стояла икона святителя, украшенная вышитыми рушниками. Да и сегодня во многих домах есть икона святителя Николая – большая, украшенная искусственными цветами и фольгой, или маленькая, бумажная на книжной полке. В автобусе, маршрутке, автомобиле часто на нас смотрит святитель Николай с иконы, которую с любовью и почтением разместил в салоне водитель.

В последние годы стала возрождаться благочестивая традиция празднования дня святителя Николая 19 декабря. Наши педагоги тоже решили обратиться к этой теме несколько лет назад. Откровенно говоря, первые праздники для детей мы организовывали по случайным сценариям и удовлетворения от своей работы не получили. К сожалению, получалась репетиция Новогодних праздников. Детям раздавали подарки, ребята пели песни, плясали, но кто такой был святитель Николай, кроме того, что он разносит подарки ни мы, ни дети не знали. Тогда мы обратились за помощью в разъяснении сути праздника к священнику православной церкви протоиерею Андрею Берсенёву. Его первая рекомендация немного озадачила нас. Оказывается, в этот праздник очень важно рассказать ребятам о милосердии, доброте, заботе о своих близких и страждущих. Именно таким был сам святитель Николай, которого мы вспоминаем в этот день. А получилось так, что мы своим праздником ребят учили в большей степени потребительству. Каждый, получив свой подарок, не всегда даже делился с близкими. Все выглядело, как начало зимнего цикла получения подарков: День Святителя Николая, Рождество, Новый год, Старый Новый год. Что остается в душе ребенка? Желание получить еще и еще подарки?

Разумеется, нужно радовать и баловать наших детей, хотя бы потому, что мы их очень любим и для этого есть другие праздники. В том числе и Новый год, День Рождения и т.д. Но нам казалось, что такой праздник, как день святителя Николая, все-таки чем-то очень важным отличается от всех остальных. Теперь мы точно знаем, что научить старших дошкольников в этот день быть помощниками святителя Николая очень важно. Ведь ребята впервые «делали добрые дела тайно», как святитель Николай, учились отдавать, а не только получать. Для некоторых ребят даже такое маленькое испытание – «отдать, а не взять» было нелегким: так, получив пакет с конфетами для малышей, одна из девочек нехотя вынимала конфеты и явно без энтузиазма раскладывала их малышам под подушки. На замечание воспитателя, что нужно поторопиться, ребенок отреагировал вопросом: «А мне подарки будут?» Ну, конечно, святитель Николай никогда не забывает и своих помощников.

Очень важно, что ребятам, которые находили под подушками подарки от святого Николая, предлагали подумать, а с кем бы они хотели поделиться угощением. Многие ребята разделили полученные конфеты на всех членов семьи. Кто-то съел все сам, но на следующее утро рассказывал, что поделился с мамой. Не всегда и взрослые готовы ко вниманию к ним со стороны собственных детей. Одна из мам заплакала, получив от сына подарок к празднику. Оказывается, мы часто не замечаем самых-самых родных и любимых людей возле себя.

На занятии-празднике нам хотелось побольше рассказать о жизни святителя, его помощи людям. Старшие дошкольники на предварительном занятии выполнили коллективную работу «Корабль святителя Николая», которая стала наглядным пособием и декорацией на празднике. Прикрепив корабль к голубой материи, взрослые демонстрировали ребятам бурю в море, когда рассказывали о помощи святителя Николая утопающим. А кукольный спектакль «Таинственный спаситель» основан на реальных событиях из жизни святого, когда святитель Николай помог девушкам из бедной семьи устроить свою жизнь. Интересны ответы дошкольников на вопрос, кто такой святитель Николай, совсем маленькие говорили: «Бог», старшие рассуждали: «Святой», и наконец, кто-то из ребят сказал: «Священник». Конечно, это после предварительной работы воспитателя: бесед, занятий, чтения книг, рассматривания иллюстраций.

А вот работа со школьниками начиналась прямо на занятии-утреннике, ребята 1-4 классов праздновали уже этот праздник дома (как правило, находили игрушки под подушкой утром), что-то слышали в школе, в средствах массовой информации о традициях. Но вопрос кто такой святитель Николай вызвал у них замешательство. Наконец, сформулировали, что это как Дед Мороз, подарки разносит. И все? – спросили мы. Добавить им было нечего. Ну, что же, тогда слушайте. И праздник начался. Утренник с младшими школьниками мы не имели возможность закончить так, как с дошкольниками (подарками под подушками). Поэтому рассказав о святителе Николае, предложили им дома поиграть в игру «Помощники святителя Николая» и раздали им шоколадные монетки. Многие школьники заинтересовались «обратным процессом» – самим устроить близким подарки-сюрпризы под подушкой, об этом они раньше никогда не задумывались. Дети бережно складывали монетки в портфели и выходили радостные и задумчивые от нас. Всего три мальчика из ста детей сразу после праздника съели свои шоколадки, может быть, они поздравят своих близких другими подарками, а возможно, что подвиг жизни святителя Николая еще не коснулся их сердец. Значит, для нас, педагогов, есть огромное поле деятельности по духовно-нравственному воспитанию – и школьников, и дошкольников. Ведь, в конечном итоге, не столь важно, будут ли все из ребят успешными менеджерами, бизнесменами, врачами. Мы, педагоги, будем считать выполненным свой долг только тогда, когда наши воспитанники будут милосердными, заботливыми, честными и добрыми людьми.

Коваленко И.В., Кондратова Л.П., протоиерей Андрей Берсенёв

1.7. ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ТРАДИЦИЯМ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА

(http://chadtcamoya.prihod.ru/publicationscat/view/id/24933)

Казалось бы, что Рождество – это праздник, о котором все и всё знают. Это веселье, ёлки, огоньки, подарки. Нам, педагогам дошкольного образовательного учреждения, вначале показалось это таким простым делом. Проведем веселый зимний праздник, что же тут особенного? Но на практике все оказалось совсем иначе.

Казалось бы, что Рождество – это праздник, о котором все и всё знают. Это веселье, ёлки, огоньки, подарки. Нам, педагогам дошкольного образовательного учреждения, вначале показалось это таким простым делом. Проведем веселый зимний праздник, что же тут особенного? Но на практике все оказалось совсем иначе.

У современных педагогов детство проходило в советское или постсоветское время, поэтому Рождество для них – это что-то из старого дореволюционного времени или иностранного фильма. Гораздо понятнее нам было веселье Нового года, в праздновании которого, как будто растворился и стал незаметен праздник Рождества.

Для ребят-школьников праздник остается чаще всего только домашним, так как проходит он во время зимних школьных каникул, когда некому рассказать чудесную Рождественскую историю или познакомить с православной традицией празднования Рождества. Отгремели шумные Новогодние утренники, и ребята отправились отдыхать по домам – следующий веселый праздник, о котором все вспомнят – это Старый Новый год.

Да и с дошкольниками нам удавалось провести в предпраздничные рождественские дни только разучивание стихов или песен о Рождестве, кроме того, традиционно в эти дни посещаемость детей была ниже обычной, ведь празднование Нового года продолжалось во многих семьях до конца школьных каникул. Поэтому, первое, что мы решили сделать – это провести занятие-утренник Рождества в дни Святок с 7 января по 18 января, когда уже школьники вышли на занятия и могли прийти к нам в гости.

Праздник Рождества начинался в нашем дошкольном учреждении с театра. Оказывается, очень давно, в Греции был создан миниатюрный кукольный театр, который назывался Вифлеемским ящиком. В Украине такой театр-ящик называли «вертеп», в Белоруссии «батлейка», в Польше – «шопка». Спектакли в нем показывали на Рождество. А вертеп представлял из себя двухэтажный ящик в виде дома. На верхнем этаже появлялась Дева-Мария с Младенцем, пастухи и волхвы-мудрецы. А на нижнем ярусе был злой царь Ирод.

Изучая историю театра, мы решили изготовить миниатюрный кукольный театр «Вертеп» для детей. Сделали мы его из обычной коробки, которую превратили в пещеру и обычной глины, из которой вылепили героев Рождественской истории. Вот тогда и возникли наши первые вопросы. А как звали мудрецов и как они выглядели, какие они принесли подарки Младенцу Христу, и почему именно ладан, золото и смирну. В какие одежды были одеты Мария и Иосиф, сколько было пастухов, что такое ясли, как выглядит Вифлеемская звезда и каким должен быть царь Ирод и многое-многое другое.

На все эти вопросы мы находили ответы не только в книгах, но и советовались со священником, потому что не просто было во всем этом разобраться. Оказалось, что мудрецы были кто постарше, кто моложе (мы отразили это в сценарии), что Вифлеемская звезда особенная – у нее 8 концов (именно такую носят с собой Христославы), что именно пастухам первым явился Ангел с вестью о рождении Христа, потому что у них было чистое и доброе сердце.

Мы уверены, что у наших детей тоже чистое и доброе сердце, только этим можно объяснить тот факт, что дети 2-3 лет смотрели с неподдельным вниманием и интересом настоящую евангельскую историю Рождества. Мы думали, что это будет трудно для их восприятия, но оказалось, что Рождественская история «слушается сердцем». И самым необычным было то, что несколько лет назад мы в Рождество показывали ребятам представление «Чудо на Рождество» (по мотивам сказки И. Киселевой «Чудо для Насти»)про девочку-сироту и ее друзей зверят, где было все, но не было самой истории Рождества и ее героев – Марии, Иосифа, Младенца Христа и т.д. …Казалось, все переведено на детское восприятие – зверюшки, подарки, но такой отдачи, такого праздничного настроения у детей и взрослых, как от евангельской истории ни мы, ни дети тогда не получили.

Открытием для нас стало и то, что сущность праздника Рождества в доброте сердца, сочувствии, умении увидеть тех, кто нуждается в помощи и помочь им, принести и им радость праздника. Недаром, в старые времена, в нашем народе было принято вспоминать в этот праздник всех, кому нужна помощь: больных, бедных, несчастных.

Именно поэтому для беседы о Рождестве с ребятами наши педагоги выбрали рассказ Саши Черного «Рождественский Ангел», где милость детского сердца поражает своей глубиной, добротой, чистотой и красотой каждого, кто слушает эту Рождественскую историю.

Старшие дети слушали рассказ, затаив дыхание, воспитатель отметила, что такой тишины она никогда еще не слышала в группе. Дети буквально замерли, воспринимая поступок девочки, которая отдала все свои подарки тем, кто нуждался в них в Рождественскую ночь больше всего. Они переспрашивали педагога: «А эта девочка была настоящий Ангел?». Наверное, каждый из нас может быть, как Ангел, ну, а тем более, дети.

Младшим ребятам педагог тоже прочитала рассказ «Рождественский Ангел» и, хотя никаких особенных вопросов ребята не задавали, следующий день показал, что история произвела глубокое впечатление на души детей. Одна из воспитанниц (Лера М.) принесла пакет конфет и угощала ими всех ребят группы, вспоминая поступок девочки из рассказа, причем этот пример в последующую неделю подхватили и другие ребята. Так, что Святки в группе прошли в угощении друг друга от всего сердца.

Для закрепления впечатлений у детей о празднике хорошо зарекомендовали себя: изготовление Рождественских открыток и подарков, от самых простых – разукрашивание 8-конечной Вифлеемской звезды до открыток с Рождественским сюжетом, который ребята уже смогли прокомментировать.